Dickensche schwarz/weiß-Malerei, jedoch von Polanski und seinem Kameramann wunderbar übertragen, mit wenigen, entschlossenen Pinselstrichen auf die Leinwand geworfen. Der altbekannten Geschichte mit seinem Arsenal an ins stereotype reichenden Figuren, vom naiv-sorglosen Oliver bis hin zum dämonisch-bösen Bill Sikes, ringt das Drehbuch durch die bewußte Überbetonung der absurden Aspekte eine erfrischende, zuweilen amüsante Sichtweise ab.

Am besten gefiel mir die Darstellung Fagins durch F.Murray Abraham, der die Figur in all seiner erbärmlichen Verschlagenheit als Karikatur vorführt. Polanskis unverwechselbarer Humor, der mir immer ganz gut gefiel, wird im letzten Drittel des Films überdeutlich. Dann gewinnt die Geschichte nach der bis dahin eher naturalistischen Schilderung der Umstände noch einmal an Verve und steigert sich in ein Finale, dass nicht nur in der Verfolgungssequenz überraschend deutlich die Erinnerung an „Tanz der Vampire“ heraufbeschwört.

Dem Happy-End, dass in der direkten Folge auf die Schilderung der endlosen Leidensgeschichte Oliver Twists auch im Roman etwas verunglückt wirkt, wird damit, wie ich finde, der Eindruck fehlender Kontinuität genommen. Überflüssig, vermutlich für Polanski aber integraler Bestandteil seiner Bearbeitung, der erfolglose Versuch dem eingekerkerten Fagin die Absolution zu erteilen. Das sind dann die Stellen an denen sich mir der Magen umdreht.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Wie an anderer Stelle treffend formuliert: ein dreckiger mieser kleiner Film, bei dem einem das Herz aufgeht. Man braucht jedoch ein gewisses Durchhaltevermögen und ein gerüttelt Maß an Masochismus um sich durch die selten schwachsinnige Geschichte und die redundanten Gewaltexzesse zu quälen. Am Ende wird man reichlich belohnt, nicht nur mit einer phantastischen Schlußsequenz, die einen staunend zurücklässt.

Rob Zombie hat im kleinen Finger mehr intuitives Gespür für den Rhythmus seines aus dem Unterbewußtsein drängenden, zum Teil kathartisch wirkenden Bilderstroms als die allermeisten Mainstreamfilmer. Allerdings, man hat nie den Eindruck, dass hier jemand sein Tun reflektiert oder auch nur im entferntesten weiss, was er da eigentlich macht. Tatsächlich scheint dieser Umstand das größte Kapital des Films zu sein.

Die Verbindung aus Southern Rock und White Trash Mysthik verhilft dem Film sogar eigentümlicherweise zu einer Erhabenheit, die den Figuren ihre Würde zurückgibt und mit ihnen all dem wofür sie stehen. Natürlich, es geht um Rock´n Roll, eine längst verloren geglaubte Haltung und eben nicht um Lifestyle. Die Kompromisslosigkeit mit der Rob Zombie seine Überzeugungen vertritt machen TDR für mich zum ganz großen Wurf.

Permalink (2 Kommentare) Kommentieren

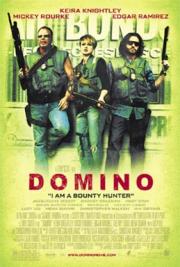

Für mich war das reizvollste an Domino , ob und wie sich Drehbuchautor Richard Kelly, der für den womöglich besten Straight to DVD Film aller Zeiten Donnie Darko verantwortlich ist, gegen Brutalfilmer Tony Scott behaupten würde.

Um es vorwegzunehmen. Niemand und nichts hat wirklich eine Chance gegen Scotts Bildermaschine, aber dennoch spürt man, wenn man aufmerksam hinhört, unter den übereinandergetürmten Schichten eine ungewohnt leise, subversive Melodie. Das drückt sich in Dominos Backstory aus, die über den Tod des geliebten Goldfisches erzählt wird, es vermittelt sich über die Struktur des Plots, der in verschiedene Zeitebenen zerfällt und es transportiert sich vor allen Dingen über den Humor.

Interessanterweise gerät Domino gerade über diesen Humor zu einem bemerkenswert sorgfältig austariertem Balanceakt, zwischen Persiflage und Hommage. Was und wer dort gewürdigt, bzw auf die Schippe genommen wird, lässt sich gar nicht so deutlich sagen. Es ist ein Amalgam aus Tarantino, Oliver Natural Born Killers Stone und nicht zuletzt Tony Scott selbst.

Aus diesem unverfrorenem Ansatz heraus entwickelt der Film seine Stärken aber auch seine unübersehbaren Schwächen. Es fehlt an den entscheidenden Stellen an Reflexionswillen, vermutlich, und immer dann wenn aus der Summe der einzelnen Teile etwas größeres entstehen müsste, fällt Domino auf sich und seinen ausgeprägten Stilwillen zurück.

Was den Film dennoch zu etwas Besonderem macht hat bezeichnenderweise am allerwenigsten mit Tony Scotts Erfindungsreichtum zu tun, sondern mit der Faszination seiner Kamera für seine Hauptdarstellerin. Keira Knightleys Präsenz ist atemberaubend. Selbst in der Totalen zieht sie den Blick des Betrachters unweigerlich auf sich, man kann sich nicht dagegen wehren.

Mickey Rourke – trägt er noch immer diese Maske aus Sin City ? – der mir, nicht das wir uns falsch verstehen, ausnehmend gut gefallen hat, sogar besser als in allem was ich von ihm seit seiner legendären Boxerkarriere gesehen habe, dieser Mickey Rourke verkommt neben ihr zu einem ausgestopften, merkwürdig traurig dreinblickendem Hündchen.

Permalink (2 Kommentare) Kommentieren

Das Material bietet ausgezeichnete geschliffene Dialoge, regelrechte Wortgefechte, vor allen Dingen zwischen Elisabeth und Darcy und einen handwerklich sauber gearbeiteten Plot, der wie eine gut geölte Nähmaschine vor sich hinschnurrt. Wenn man dann noch eine Reihe hervorragender Darsteller zur Verfügung hat und seine weibliche Hauptrolle mit Keira Knightley, der vielleicht derzeit aufregendsten Schauspielerin überhaupt, besetzen kann, was soll da noch schief gehen.

Und tatsächlich ist Pride and Prejudice ein ausgesprochen unterhaltsamer Film geworden, leicht und luftig wie eine Sommerbrise, aber eben auch mit allen negativen Begleiterscheinungen die die Verfilmung eines Charakterromans des 19.Jahrhunderts mit sich bringt. Formalästhetisch gibt es hier nichts überraschendes zu entdecken, Jane Austens Moralkodex lässt auch auf der Handlungsebene wenig unerwartetes zu. Gibt es sonst noch etwas Neues?

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

A Good Woman oder: Helen Hunt und Scarlett Johanson im „Battle of the Boobs“. Punktsieger auf ganzer Linie: Helen Hunt, ohne Zweifel. Zumindest in der B-Note für den künstlerischen Ausdruck ist das schon ein wenig überraschend, vor allem wenn man sich vor Augen hält, wie fragil und sexy Scarlett noch in Lost in Tranlation neben Bill Murray wirkte.

A Good Woman bringt es fertig die sinnliche Fräulein Scarlett über einen sonnendurchfluteten Platz in Amalfi staksen zu lassen und sie dabei wie einen Bauerntrampel auszustellen. Bemerkenswert! Allerdings, in einem Film, der die entscheidende Plotwendung über die Titten der beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen erzählt und der den Betrachter in erstaunlicher Regelmäßigkeit mit den gesammelten Lebensweisheiten der alternden Playboys nervt, darf man sich vermutlich über nichts wundern.

Das klingt jetzt alles schlimmer als es schließlich war. The Good Woman hat immerhin einen soliden melodramatischen Kern, ist recht unterhaltsam und dabei schön photographiert. Klingt das nicht wunderbar?

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Ausschließlich im Jahr 2005 in Deutschland im Kino regulär gelaufene Filme, also keine Festivalentdeckungen und schon gleich gar nicht DVD-Sichtungen - mal sehen ob ich irgendwann Lust habe darüber nachzudenken.

Grundsätzlich empfand ich das Jahr als sehr mager. Auch die Berlinale 2005 war eher schwach. Meine Entdeckungen fanden anderswo statt, vor allen Dingen natürlich auf DVD.

Nun gut! Gold - Silber - Bronze an:

History of Violence (David Cronenberg)

Batman Begins (Christopher Nolan)

Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul)

und mit ein wenig Abstand:

Match Point (Woody Allen)

The Devils Reject (Rob Zombie)

In her shoes (Curtis Hanson)

Bin-Jip (Kim Ki-Duk)

Permalink (5 Kommentare) Kommentieren

Die Brave New World -Variation, die Aeon Flux letztlich ist, zeichnet sich durch ein bemerkenswert kühl berechnendes Art Design aus. Kühl nicht im Sinne von cool, sondern im Sinne von kalt, wie Eis, bei dessen Betrachtung man bereits den Griff zur Wärmflasche erwägt. Der Film bleibt bis zum Schluß monolithisch in sich verkapselt, jeder wohlwollende Gedanke prallt an der glatten Oberfläche ab und hinterlässt ein fröstelndes Unwohlsein.

Charlize Theron funktioniert in diesem seelenlosen, mitunter quälend langatmigen Werk wie ein computergenerierter Avitar. Entsprechend unwirklich erscheinen ihre diversen Stunteinlagen – bemerkenswert wenn man weiss dass Frau Theron sich nicht doubeln lässt. Ganz grundsätzlich fühlt man sich an die Diskrepanz zwischen Idee und erfahrbare Realität erinnert, die man etwa als Bewohner im Berliner Hansaviertel tagtäglich schmerzlich erleiden muss – für alle Nichtberliner: das Hansaviertel besteht aus einem vom Bauhaus-Stil inspirierten Gebäudeensemble durch das man als architekturinteressierter Mensch gewinnbringend spazieren kann um sich hinterher schnellstmöglich wieder in seinen Altbaukiez zu verkrümeln.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der Film in Berlin und Potsdam gedreht wurde und diesen Umstand gar nicht groß verschleiert. Man hat es geschafft locker 10 Minuten Screentime mit Aufnahmen zu füllen, die unmittelbar an der Sanssouci-Treppe entstanden sind und am Ende hat nur noch die Stabi als „futuristisches“ Motiv gefehlt.

Starttermin in Deutschland: 02.02.2006

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Der gelungenste Scherz des Films bezieht sich auf Jennifer Anistons Prachtmähne, als der derangierte Sohn Kevin Costners (seiner Figur versteht sich) ihr eine Zukunft als Haarmodel zutraut. Tatsächlich hat mich die Frage nicht losgelassen, wieviel Zeit Miss Aniston auf ihre Haarpflege verwendet und wie sehr sie von hinten (zumindest in der Halbnahen) an einen Afghanen erinnert (keine Sorge, die Hunderasse ist gemeint).

Was den Aufhänger mit Die Reifeprüfung betrifft, von dem ich mir eine Menge erhofft hatte: kaum der Rede wert. Ähnlich verhält es sich mit Kevin Costner und Shirley McLaine. Zumindest Shirley hat ein paar schöne Momente, wenn sie Anne Bancrofts Mrs. Robinson persifliert, aber immer hat man den Eindruck das Regisseur Rob Reiner sie nicht wirklich führen kann. Manchmal liegt es am Timing, was man bei einem Routinier wie Reiner nicht vermuten würde, manchmal vielleicht lediglich an der fehlenden Reflexionsfläche. Wäre ich Schauspieler möchte ich nicht Miss Aniston anspielen müssen. Das verhält sich wie mit dem schwarzen Loch. Da kommt nichts zurück.

Die Überraschung ist der mir immer mehr ans Herz wachsende Mark Ruffalo, der mal wieder seine Paraderolle ausfüllen darf: den schluffig langweiligen Softie. Wie er gegen Ende des Films die Verletzlichkeit seiner Figur darstellt fand ich bewegend.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Als Vater einer zweijährigen Tochter richtet sich mein Augenmerk in letzter Zeit wieder verstärkt auf Kinderfilmstoffe. Die Chroniken von Narnia waren mir dabei gänzlich unbekannt. Voller kindlicher Vorfreude war ich Bereit für ein phantasiereiches Abenteuer in fremden, märchenhaften Welten, ein idealer Ausgleich zur stumpfsinnigen Übersetzungsarbeit der letzten Tage.

Und zu Beginn wurde ich keinesfalls enttäuscht. Ein Schrank dient hier als Verbindungstür zur verschneiten Parallelwelt von Narnia und die augenfällige Künstlichkeit der schneebedeckten Wälder gefiel mir ganz hervorragend. Doch leider zeigt sich bereits hier im Kleinen eine beinahe unfassbare Schlampigkeit im Umgang mit der Etablierung von Glaubwürdigkeit, die dem Film später ganz schnell den Garaus machen sollte.

Man bescheidet sich mit oberflächlichen Erklärungen für ganz entscheidende Grundvoraussetzungen, die eine Märchenwelt erst lebendig werden lassen. Warum ist der Schrank mal Portal nach Narnia und dann wieder ganz lapidar nur Möbelstück? Wozu braucht es den onkelhaften Professor und dessen bedeutungsschweres Starren? Warum kidnappt der Pferdemensch die Kleene und läßt sie dann doch wieder frei, und so weiter und so weiter.

Der Film gibt auf diese Fragen immer und ausschließlich die naheliegendsten Antworten, was den Verdacht aufkommen lässt, hier wurde entweder zu viel unter Zeitdruck gearbeitet oder man war sich nicht einig und musste sich permanent arrangieren. Was sehr schade ist, da man sich sehr bald nicht mehr wirklich interessiert für die Geschwister und die seltsamen Figuren auf die sie treffen werden.

Noch schlimmer, man beginnt sich an den Produktionswerten zu reiben, die Umsetzung zu hinterfragen und die golden güldene Märchenwelt zu zerpflücken, bis nichts mehr da ist ausser einem mickrigen Löwen, einer doofen Eiskönigin (Tilda Swinton) und einem Arsenal beklagenswerter Komparsen, die man nicht um ihre selten idiotischen Masken und Kostüme beneidet. Ein Fiasko!

Permalink (7 Kommentare) Kommentieren

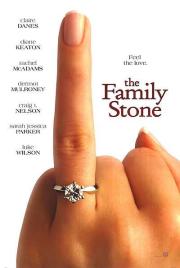

Diane Keaton spielt die Hauptrolle, besser die zentrale Rolle in Family Stone , einer Ensemblecomedy um eine Familie, die zum letzten Mal gemeinsam Weihnachten feiert. Die Bescherung fällt in diesem Fall nämlich reichlich drastisch aus. Mama Keaton hat Krebs und wird sterben, schon bald.

Es gibt in diesem Film eine Szene, die andeutet, welches Potential der Film beinahe fahrlässig verschleudert. Dann nämlich, wenn die angehende Schwiegertochter (Sarah Jessica Parker), die bis dahin wie ein Borderliner durchs Weihnachtsfest lärmt und (fast) allen und jedem auf die Nerven geht, ihre Geschenke verteilt, natürlich vollkommen ahnungslos um die schrecklichen Implikationen.

Die Geschenke, besser das eine, immergleiche Geschenk, ist ein gerahmtes, furchtbar pathetisches Photo von Diane Keaton als junge, schwangere Frau, im Gegenlicht, mit allem Drum und Dran. Die Lächerlichkeit dieser Geschmacksverirrung schlägt beinahe augenblicklich bei den eingeweihten Familienmitgliedern in tränenreiche Rührung um, und mit ihnen erwischt es auch den Zuschauer. Davor und Danach, bleibt Family Stone ein bisweilen ärgerlicher, gegen Ende etwas versöhnlicher daherkommender Weihnachtsfilm.

Ärgerlich in der ersten Hälfte, weil der Spaß fast ausschließlich auf Kosten einer offensichtlich verhaltensgestörten Person betrieben wird. Sarah Jessica Parker darf diese unrühmliche Rolle bekleiden und sich durch unangenehm anzusehende Szenen hampeln. Als sie schließlich vom Bruder des Bräutigams umworben wird, öffnet sie das streng nach hinten gekämmte Haar und findet sich selbst.

So ähnlich geht das Reihum. Das verschlossene Herz der jüngsten Tochter erobert der schamige Hilfspolizist durch den rechten Einfall bei der Bescherung. Danach ist die zickige Dame, natürlich trägt sie ein Dinosaur Jr. T-Shirt, domestiziert. Aber auch der Bräutigam muss nicht leer ausgehen. Da kommt Sarah Jessica Parkers Schwester gerade recht, die zugegebenermaßen atemberaubende Clare Danes, die immer ein wenig wirkt, als hätte sie sich auf einen Kindergeburtstag verirrt und sich dazu entschieden den infantilen Quatsch mit guter Miene zum bösen Spiel durchzustehen. Ob das ein Kompliment ist, weiss ich nicht so recht.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren